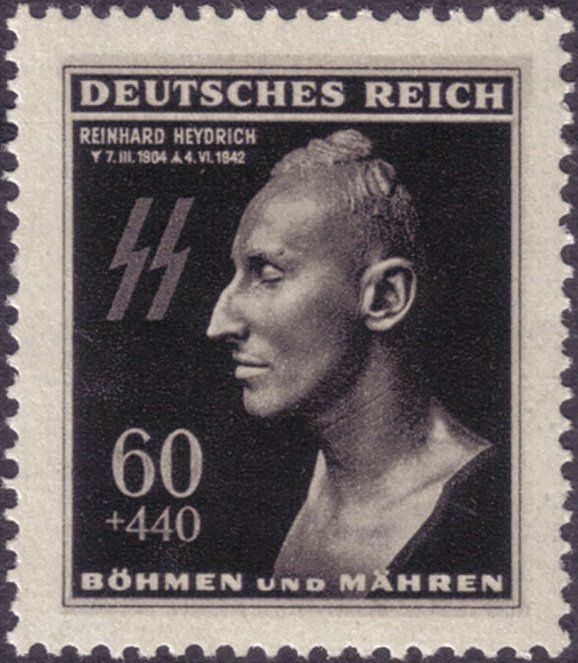

Reinhard Heydrich

ラインハルト・ハイドリヒ

Reinhard Tristan Eugen Heydrich

身長:

ラインハルト・トリスタン・オイゲン・ハイドリヒ(Reinhard Tristan Eugen Heydrich)

1904年3月7日[0] 午前10時30分頃、ドイツ帝国の領邦プロイセン王国ザクセン州(Provinz Sachsen)の都市ハレのマリエン通り(Marienstraße)21番地に生まれ(第二子長男)。

父は音楽家リヒャルト・ブルーノ・ハイドリヒ(Richard Bruno Heydrich)。母はザクセン王国のドレスデンの宮廷で宮廷顧問官をしていた音楽研究者ゲオルク・オイゲン・クランツ教授(Georg Eugen Krantz)の娘、エリーザベト・マリア・アンナ・アマリア・クランツ(Elisabeth Maria Anna Amalia Kranz)。

ブルーノはブラウンシュヴァイク州立劇場でテノール歌手として活躍し、ワーグナー・スタイルで合唱団、歌、オーケストラ作品、オペラを83作品作曲した。

1899年にブルーノが設立したハレ アン デア ザーレ(Halle an der Saale)の音楽院は、1901年に姉マリア(Maria Heydrich)が生まれたときは生徒数20人程度で、1902年には教師6人だったのが、ラインハルトが生まれた1904年には134人になっていた。

1904年10月6日[0]

カトリック聖フランツィスクス・ウント・エリーザベト教会(St. Franziskus und St. Elisabeth)において洗礼を受けた。

代父(godfather)はハレの貴族エルンスト・フォン・エーベルシュタイン男爵(Ernst Freiherr von Eberstein)であった。

「ラインハルト」の名前はブルーノが作曲したオペラ『アーメン「1幕のオペラ劇と音楽的パントマイムの前奏曲」』(Amen (1895). „Opern-Drama in 1 Akte u. e. musikalisch-pantomimischen Vorspiele“)の主人公の名前から付けられた。

「トリスタン」の名はリヒャルト・ワーグナーのオペラ『トリスタンとイゾルデ』の主人公の名前から付けられ、

「オイゲン」の名はエリーザベトの父の名前から付けられた。

愛称は「ライニ」(Reini)。

1905年9月29日[1] 弟ハインツ・ジークフリート(Heinz Siegfried Heydrich)が誕生。

1907年[3] ブルーノは、ヴィルヘルム2世(ドイツ皇帝、プロイセン国王)の48歳の誕生日のためのオペラを作る名誉を与えられ、オペラ『平和』(Frieden)を作曲し、マインツで上演された。

1912年[8]ブルーノの音楽院は最盛期を迎え生徒数400人に達していた。

ラインハルトも父の教育で幼いころより音楽をたしなみ、やがてヴァイオリンの名手となった。

1914年[10]ハイドリヒは、カトリック系のハレ王立実科ギムナジウムへ入学した。ブルーノの音楽院は常設教師26人と臨時教師9人になっていた。ブルーノ作曲 1幕のオペラ劇【チャンス】Zufall (1914). Oper in einem Akt

1914年7月28日 第一次世界大戦開戦

1918年11月11日[14歳] 第一次世界大戦終戦

1919年[15歳]ゲオルク・メルカー(Georg Maercker)少将率いるドイツ義勇軍に参加。

民族主義団体「ドイツ民族防衛同盟」(Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund)にも所属し、反ユダヤ主義的思想に影響された。

1922年3月30日[18歳]ドイツ海軍(Reichsmarine)へ入隊、伍長級士官候補生(Seekadett)。

キールの海軍工廠で勤務後、ブランデンブルク級戦艦「ブランデンブルク」(SMS Brandenburg)と練習船「ニオベ」(Segelschulschiff Niobe)で勤務。

1923年7月[19歳]から1924年3月末[20歳]にかけてブレーメン級小型巡洋艦「ベルリン」(SMS Berlin)に勤務。

この時期に後にアプヴェーア(国防軍諜報部)司令官となるヴィルヘルム・カナリス(当時は海軍大尉)と出合った。後にカナリスとハイドリヒは同じ諜報部の長官として敵対関係になるが、この頃のハイドリヒはヴァイオリンの奏者としてよくカナリスのキールの自宅の演奏会に招かれており、二人は大変親密な間柄であったという。

ブルーノ作曲Das ewige Licht (1923). Oper

1924年4月1日[20歳]に軍曹級士官候補生(Fähnrich zur See)となり、フレンスブルク近くのミュルヴィック海軍士官学校(Marineschule Mürwik)で将校としての訓練を受けた。

1926年春[22歳]曹長級士官候補生(Oberfähnrich zur See)としてドイッチュラント級戦艦「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」に勤務した。

1926年10月1日[22歳]海軍少尉(Leutnant zur See)に任官し、キールのバルト海海軍基地に通信将校として勤務した。

1928年7月1日[24歳]には海軍中尉(Oberleutnant zur See)に昇進。

ハイドリヒは語学に堪能で海軍時代に英語・フランス語・ロシア語の試験に合格している。

海軍内で「金髪のジークフリート」(ジークフリートとは、ドイツの英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』の主人公)と呼ばれていた。一方で海軍時代にも彼がユダヤ系だという噂があり、「金髪のモーセ」ともあだ名されていたという。

1930年12月6日にリナ・フォン・オステン(Lina von Osten)とキールでのボート部のダンス会で知り合ったという。

1930年12月24日[26歳]にフェーマルン島出身のリナ・フォン・オステン(Lina von Osten)と婚約した。フェーマルン島のリナの実家を訪れ、リナの父親ユルゲンの許可を得て正式に婚約

1931年[27歳]ハインツ・ハイドリヒはイタリア系ドイツ人Gertrud Wertherと結婚。5人の古語もを儲ける。長男Peter Thomas Heydrich(* 2. März 1931 in Berlin als Peter Bruno Eugen Heydrich; † 22. November 2003 in Düsseldorf)は政治的なキャバレーアーティストとして知られる。ラインハルト・ハイドリッヒ のGodchild。Hans-Georg Wiedemann の編集により„Ich war der Kronprinz von Heydrich.“ Eine Kindheit im Schatten des Henkers von Prag.

が出版された。

1931年5月[27歳]海軍中佐待遇の軍属の娘との交際のもつれから軍法会議にかけられ、海軍を不名誉除隊する。

その軍属はエーリヒ・レーダー提督の姻戚であったという。このため、彼は親衛隊高官に昇進後も海軍総司令官のレーダーとは不仲であったと言われ、和解を申し入れられても拒否したという。

1931年5月31日[27歳]海軍の解任が法的に有効となる。

1931年6月1日[27歳]国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)に入党(党員番号544,916)。

1931年6月14日[27歳]海軍除隊後、ハイドリヒは親衛隊上級大佐フリードリヒ・カール・フォン・エーベルシュタイン男爵(ハイドリヒの代父エルンスト・フォン・エーベルシュタイン男爵の息子)の推薦をうけて、親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーの面接を受ける機会を得た。ヒムラーは親衛隊内に情報部を設置することを考えており、そのため「情報将校(Nachrichtendienstoffizier)」の経歴のある者を求めていたのだが、ヒムラーとエーベルシュタインは、ハイドリヒの「通信将校(Nachrichtenoffizier)」の経歴をこれと混同したのであった。ムラーは面接の際に20分の時間を与えてハイドリヒに親衛隊情報部の組織の構想を書かせ、その出来に満足した。

ハイドリヒが金髪碧眼の長身という北欧人種の容姿であったこともヒムラーを満足させた。ヒムラーはハイドリヒの採用を即決し、ハンブルクからナチ党の本部があるミュンヘンへ移住の準備をするよう求めた。

1931年7月14日[27歳]親衛隊少尉(SS-Untersturmführer)ハンブルクの親衛隊(SS)に配属された(親衛隊隊員番号10,120)。

1931年8月10日、親衛隊中尉(SS-Obersturmführer)。

1931年8月末[27歳]ミュンヘンのナチス党本部「褐色の家」(Braunes Haus)で行われた親衛隊幹部会議には【将来の指導者の資格】で参加している。

1931年10月5日[27歳]ハンブルクの党本部にミュンヘンの「褐色の家」から「党員ラインハルト・ハイドリヒ、党員番号544,916。右の者は本年10月より親衛隊全国指導者の高級幕僚として独自の資格で行政事務を担当する。」との辞令が下りた。IC課の課長は名目上ヒムラーの兼務であったが、実質的運営はすでにハイドリヒに委ねられていた。発足当時のIC課は弱小組織であり(親衛隊自体も大した規模ではなかった)、「褐色の家」の4階の狭い部屋を事務所として、ハイドリヒの妻リナが長官秘書をつとめ、部下は3人だけという状態だった。当時のハイドリヒに党から支払われていた給料も180ライヒスマルク程度だった。

1931年12月1日、親衛隊大尉(SS-Sturmhauptführer)[30]

1931年12月24日に二人はナチ党の牧師のプロテスタントの教会で挙式した[162]。

1931年12月25日、親衛隊少佐(SS-Sturmbannführer)[180]

1932年6月22日[28歳] ブルーノ・ハイドリヒの母エルネスティーネがグスタフ・ロベルト・ズュース(Gustav Robert Süss)というユダヤ人に多かったズュース姓の男性と再婚していたためユダヤ人疑惑が噂になるがグスタフ・ズュースはユダヤ人ではなかった。この噂によりヒトラーの要求で調査が行われ、系譜学者アヒム・ゲルケ博士によって「ハイドリヒはドイツ系であり、有色人種及びユダヤ人種の血の混入はない」と鑑定された。

1932年7月19日[28歳]親衛隊大尉の時に正式にSDの長官に任じられた。

1932年7月29日、親衛隊大佐(SS-Standartenführer)

1933年1月30日[29歳]ヒトラーは、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領より首相に任命され、ナチ党政権が誕生した。しかしヒムラーやハイドリヒには政府の重要な役職は何も回されなかった。

1933年3月9日 バイエルン州政府がナチス党の突撃隊と親衛隊に制圧されるとようやくヒムラーがミュンヘン警察長官に任命された。 1933年3月21日 ハイドリヒはミュンヘン警察政治局長に任命された。

1933年3月21日、親衛隊上級大佐(SS-Oberführer)[30

1933年4月1日にはヒムラーがバイエルン州警察長官に昇進し、ハイドリヒもバイエルン州政治警察部長となる。

長男ラインハルト・クラウスは1933年6月17日

1933年11月9日、親衛隊少将(SS-Brigadeführer) [181]

1933年12月24日、親衛隊名誉リング [183]

1934年2月、古参闘士名誉章(ドイツ語版)[183]

1934年4月20日[30歳]ゲーリングはヒムラーを「ゲシュタポ統監及び長官代理(Inspekteur und stellvertretender Chef der Geheimen Staatspolizeiamts)」に任じて実質的な指揮権を引き渡すこととなった。

1934年4月22日[30歳]ハイドリヒはヒムラーからディールスに代わるゲシュタポ局長に任じられ、その実質的指揮を委ねられた。二人はミュンヘンから首都ベルリンのプリンツ・アルブレヒト街8番地のゲシュタポ本部へ移動することとなった。 ゲシュタポを抑えたことでいよいよヒムラーとハイドリヒの政治警察権力はドイツ全域に及ぶこととなった。

1934年6月9日 法令により、SDはナチス党内で唯一の諜報機関と認められた。

1934年6月30日、親衛隊中将(SS-Gruppenführer)[181]

次男ハイデルは1934年12月28日

1935年12月16日、冬至祭燭台(英語版)[183]

1936年に彼が保安警察長官となった際、専用の公用航空機を与えられた

1937年6月17日、ハイドリヒはHerbert HagenとAdolf Eichmannのパレスチナ・ハイファ、カイロへの覇権を承認。

1939年1月24日 ユダヤ人問題の責任者であるゲーリングの命令でドイツ国内に「ユダヤ人移住中央本部」が開設されることとなり、ハイドリヒがその本部長を兼務した。彼はこの実務をアドルフ・アイヒマンに任せた。ウィーンに組織がつくられ、第二次世界大戦開戦までに20万人のユダヤ人が出国させられている。

1934年7月20日 ヒトラーは親衛隊の功績を賞して突撃隊からの独立を認めている。

この事件でハイドリヒは冷酷無比の評判を得、党の古参党員達からも恐れられるようになった。内相ヴィルヘルム・フリックは、「今後、私はヒムラーの入閣を支持することはあり得る。だがどんな場合でも、あの“暗殺者”ハイドリヒだけは入閣させるわけにはいかない」と述べたという[69]。

1936年、1級オリンピック勲章(ドイツ語版)[183]

1936年12月5日、ハイドリヒはソ連の秘密警察NKVDとの間の二重スパイ(フランス在住の元ロシア白軍将軍)ニコライ・スコブリンとプリンツ・アルブレヒト街の事務所において面会した。スコブリンは「モスクワの確かな情報筋」からの情報としてトゥハチェフスキーやヤン・ガマルニク、イオナ・ヤキールら赤

1938年頃、1938年3月13日記念メダル[183]

1938年8月24日 ブルーノ・ハイドリヒはハレで亡くなる。

1939年1月24日には名目上のユダヤ人問題責任者であるヘルマン・ゲーリングの命令でベルリン内務省内に「ユダヤ人移住中央本部」が開設。

アイヒマンの部下のロルフ・ギュンター(Rolf Günther)やアロイス・ブルンナー。

1939年1月30日、黄金ナチ党員バッジ[183]

1939年頃、1938年10月1日記念メダル[183]

1939年 1938年10月1日記念メダルプラハ章[183]

1939年、1939年3月22日メーメル返還記念メダル[183]

1939年、1級ダンツィヒ十字章[183]

1939年?パイロット章[183]

長女ジルケは1939年4月9日

1939年8月31日、ハイドリヒはポーランドを攻撃する理由を作るためにグライヴィッツ事件を策動。

1939年9月20日、ハイドリヒは、ヒトラー、ヒムラー、ダンツィヒ大管区指導者アルベルト・フォルスター(Albert Forster)とともにポーランド支配体制構想を検討した。この会議で、

• ポーランドをドイツ領とポーランド総督府領に分割する。

• ドイツ領からはポーランド人とユダヤ人を追放する。

• ポーランドの政治指導者層やインテリ層は弾圧するが労働者層は利用する。

• ユダヤ人はゲットーに隔離する。

といったナチスのポーランド統治の基本方針が決定された[53]。

翌9月21日にポーランドの500人以下のユダヤ人社会を解体させてゲットーに集中させ、またポーランド以外のドイツ支配地のユダヤ人をポーランド総督府領ヘ集めるよう命じた。さらにドイツ国内のジプシー3万人もポーランドへ移住させるよう指示している[53]。

1939年9月1日にポーランド侵攻が開始されると

ハイドリヒは第2航空師団長ブルーノ・レールツァー空軍少将に頼み込んで自らを第55爆撃機団(Kampfgeschwader 55/KG55-Wilhelm Süssmann commander)所属の予備役空軍大尉(後に少佐に昇進)にしてもらった。

1939年9月12日にポーランド戦線に機銃手として初めて出撃した。

1939年9月27日、ヒムラーの布告により、ハイドリヒの支配下にあるSD(党組織)と保安警察(国家組織)は統合されることとなり、親衛隊内部に「国家保安本部」が立ち上げられ、ハイドリヒはそのトップに任じられた[54]。

1939年11月8日、ヒトラーは、ビアホール「ビュルガーブロイケラー」(Bürgerbräukeller)でミュンヘン一揆16周年記念演説を行った。しかしヒトラーが退席した後、時限爆弾が爆発し、7人が死亡し、63人が負傷した。

実行犯としてゲオルク・エルザーが逮捕されるが、ハイドリヒは、背後に敵国イギリスの工作員がいると睨み、翌11月9日にシェレンベルク、クノッヘン、ナウヨックスに命じてオランダのフェンローにいるイギリス軍の諜報員ペイン・ベスト(Payne Best)大尉とリチャード・スティーブンス(en:Richard Henry Stevens)少佐の二名を拉致させている(フェンロー事件)。

1938年10月28日にハイドリヒは、第一次世界大戦後にドイツへ移住してきたユダヤ系ポーランド人1万7000人をポーランドへ送り返す追放命令を出した。

1938年10月28日に保安警察(Sipo)長官ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊中将の指揮の下にドイツ警察が1万7000人のポーランド系ユダヤ人を狩りたて、彼らをトラックや列車に乗せてポーランドとの国境地帯に移送した[3][6]。これに対抗してポーランド国境警察は国境を封鎖してユダヤ人の受け入れを拒否した。まだ旅券法が正式に発効していないにも関わらずポーランド政府は未だ有効な旅券を持つポーランド系ユダヤ人の受け入れを無法に拒否したのだった[5]。

ドイツ政府からもポーランド政府からも受け入れを拒否されたユダヤ人たちは国境の無人地帯で家も食料もない状態で放浪することとなり、彼らは窮乏した生活を余儀なくされ、餓死者も大勢出た。

1938年11月9日から10日にかけてドイツ全土で反ユダヤ主義暴動「水晶の夜」が発生したが、この際にハイドリヒは、暴動の取り締まりを行わぬよう各地の警察署長に次のように命令している。

「(1938年)11月9日から10日かけてドイツ全土でラート書記官殺害にからんで反ユダヤデモが予定されている。次のように処理せよ。

1. ドイツ国民の生命財産に害を及ぼさない方法のみ許可する。たとえば周辺に延焼の恐れがなければシナゴーグを放火しても構わない。

2. ユダヤ人所有の会社・商店及びアパートは破壊してもよいが、物品の略奪は認めない。

警察は本指令の遂行を監督し、掠奪者は逮捕する。」[88] そのためハイドリヒが水晶の夜の黒幕とする説もある[89]。

1938年11月9日 【水晶の夜(Kristallnacht)】事件

1938年11月12日 水晶の夜(Kristallnacht)に対する損害対策会議がアドルフ・ヒトラー総統の同意を得てヘルマン・ゲーリング国家元帥によって主催された。会議は空軍省で行われ、経済相ヴァルター・フンク、蔵相ルートヴィヒ・シュヴェリン・フォン・クロージク、法相フランツ・ギュルトナー、宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルス、秩序警察長官クルト・ダリューゲ、保安警察長官ラインハルト・ハイドリヒ、また保険業界代表でヒルガルドという人物が招かれた。

ゲーリングは会議の席上、「こんなに物を破壊するぐらいならユダヤ人をものの二百人ほどバラした方がよほどよかったぞ」と発言。

ドイツ保険の国際的信用を失墜させぬために一応保険を支払うことが決定された。外国籍ユダヤ人には損害賠償請求も認められたが、一方ドイツ国籍ユダヤ人は損害賠償請求が認められず、さらに支払われた保険も結局没収された。

「ドイツ国籍ユダヤ人の贖罪給付に関する命令」(罰金10億ライヒスマルクをドイツ国籍ユダヤ人団体に課す)、「ドイツの経済活動からユダヤ人を排除する命令」(ドイツ企業は年末までにユダヤ人労働者をすべて解雇しなければならない。1939年からユダヤ人の小売業も禁止)、「ユダヤ人商店・工場における街路美観修復のための命令」(破壊された建物の修復はすべてユダヤ人が修復する。ドイツ国籍ユダヤ人が受ける損害保険金はすべて国が没収する)の三政令を定めた。

ゲーリングが秩序警察長官ダリューゲと保安警察長官ハイドリヒに「大々的手入れで宝石類は取り戻さねばならん」「だれか店に宝石を売りに来たら有無を言わさず取り上げねばならん。合法的に入手したと言い張っても構わん」などと無法な警察活動を命じている[43]。これに対してダリューゲも「隣近所の者が急に毛皮を着るようになったり、指輪をするようになったら警察に届けるよう命令を出す必要があります」などと応じた[43]。

ゲッベルスも11月23日にユダヤ人を文化生活から追放する政令を定めた(劇場・映画館・音楽会・ダンス場などへユダヤ人が立ち入ることを禁止する)。11月15日にはユダヤ人が学校へ通うことが禁止され、その2週間後にはユダヤ人夜間外出禁止命令も出された。12月になると公の場からユダヤ人は完全に消されてしまった。

この会議以降、ゲーリングがユダヤ人問題の責任者となった。

ハイドリヒは、ユダヤ人識別のバッジ、【黄色いユダヤ人の星(Judenstern)】着用義務を会議に提案したが、ヒトラーから却下されている。

1939年3月、チェコスロバキア併合によりベーメン・メーレン保護領が誕生。「ユダヤ人問題の専門家」アイヒマン親衛隊大尉[1939年4月-1939年9月27日]

1939年9月1日 ポーランド侵攻

1939年9月27日に保安警察(ゲシュタポ)とSDが統合されて国家保安本部が新設

1939年11月23日 【黄色いユダヤ人の星(Judenstern)】着用義務がポーランドで実験的に導入された。

シェレンベルクが反ナチ派に成り済ましてペイン・ベストとスティーブンスに接触し、ナウヨックスが銃撃戦の末に2人を拉致したものであった。この事件は「オランダがヒトラー暗殺未遂事件の関与者をかくまった」という証拠になり、1940年5月10日のドイツ軍のオランダ侵攻の際に口実に使われた[83]。

ハイドリヒは1939年8月31日午後4時にナウヨックスに電話を入れて「祖母が死んだ」という暗号による作戦開始の指令を出した。ナウヨックスらは午後8時少し前、ラジオ局に突入した。銃を乱射しまくり、拳銃の銃身で局員たちを殴打した。ラジオ局を制圧すると「結束してドイツ人を一人残らず叩き潰せ」などとラジオ放送してポーランド国民を扇動した[81]。 4分間ほど放送したのち、ナウヨックスは、ミュラーから渡された「缶詰」を置き残して、撤収命令を出して去っていった[82]。詳細は「グライヴィッツ事件」を参照

シュターケンの飛行場で戦闘機パイロットとして訓練を受け、戦闘機パイロットの資格を得た。そして1940年4月9日-6月の北欧侵攻作戦:ヴェーザー演習作戦(Unternehmen Weserübung)では作戦支援空軍第5航空艦隊(Luftflotte 5)第1飛行隊(Jagdgeschwader 1/JG1)所属のメッサーシュミットBf109のパイロットとして出撃した。またメッサーシュミット Bf110のパイロットとしてイギリスやスコットランドへの偵察にも飛んでいる[JG1はこの時期,

再編成のために解体中では?]。第77戦闘機中隊。

1941年6月 始まる独ソ戦では、単独飛行で赤軍の対空砲火を撃破する活躍をしており、一級鉄十字章を叙勲している。

1941年7月31日 ゲーリングから「ユダヤ人問題の最終的解決」(ユダヤ人の絶滅政策)の委任を受け、この権限に基づき、

1941年9月1日 ハイドリヒが提案していた【黄色いユダヤ人の星(Judenstern)】がドイツ国内でもの着用義務化された。

1941年9月23日 ハイドリヒはヒトラーによりベーメン・メーレン保護領副総督に任ぜられた。総督コンスタンティン・フォン・ノイラート

1941年9月27日 プラハに到着すると同時にチェコ全土に戒厳令を敷き、即決裁判所を設置させた。

「私の目指すところはこの地域の軍需経済潜在能力をフルに利用し尽くすことである。妨害しようとするものは、たとえそれがどこから発せられたものであれ、鎮圧するつもりだ」(着任に際してプラハのジャーナリストたちに対して声明)[144]

「戦争が続く限り、なんといってもこの地域には静寂が必要だ。チェコ人労働者がこの地の労働力を最大限に動員してドイツ軍の戦績に奉仕するためだ。そのためにははっきりいっていいのならば、チェコ人労働者に餌を与えてやらねばならない。連中がちゃんと働けるように」(着任に際してプラハ城で行政官たちに対して秘密演説)[144]

1941年9月24日 親衛隊大将及び警察大将(SS-Obergruppenführer und General der Polizei)

パネンスケー・ブレツァニー(Panenské Břežany)に家族で移住。

1941年10月 ハイドリヒ親衛隊大将は、保護領副総督就任記者会見において、年末までに保護領を「ユーデンライン」(ユダヤ人が存在しない地)にすると宣言

1941年11月26日から12月3日にかけてプラハとブルノで暮らしていたユダヤ人5,000人をウッチ・ゲットーへ追放を開始するが、ウッチ・ゲットー行政当局からはこれ以上のユダヤ人の受け入れは不可能とされ、要塞都市テレージエンシュタットで暮らしていたチェコ人はすべて疎開させゲットーにすることとした。

テレージエンシュタットの運営は「プラハ・ユダヤ人国外移住本部」を管轄下に収める国家保安本部ゲシュタポ局ユダヤ人課課長アドルフ・アイヒマン親衛隊中佐([1939年3月-1939年9月27日])にほぼ一任されていた。テレージエンシュタットの司令官はみなオーストリア出身でアイヒマンの部下たちだった[5][4]。しかしその親衛隊司令部はかなり小規模であり、テレージエンシュタットの警備はチェコ人地方警察によって行われていた。

テレージエンシュタットには1940年6月にはすでにゲシュタポの刑務所が存在した。所長はハインリッヒヨッケルSS親衛隊大尉(Heinrich Jöckel SS-Hauptsturmführer[1940年6月-1945年5月8日解放])。アントン・マロス親衛隊軍曹(Anton Malloth SS-Scharführer)

1941年12月15日 プラハ聖堂前の広場で大規模な公開処刑を催した。

1941年12月20日、ハイドリヒはヒトラーにアインザッツグルッペンが36万3211人のユダヤ人を殺害したことを報告している。

1942年1月20日 ベルリン郊外のヴァンゼーにおいて各省次官を招集して「ヴァンゼー会議」を主宰。

1942年2月4日 ハイドリヒ自身が秘密演説の中で次のように述べた。「約90の短波放送を補足した。死刑判決は400ないし500人、拘束者数は4000ないし5000人に及ぶ。死刑あるいは拘束を受けた者は抵抗運動の付和雷同者ではなく指導者である。」

1942年2月に公式にテレージエンシュタット・ゲットーの設置が発表

「ハイドリヒの作戦は見事だ。ああも散々じらされた後では、チェコの連中もハイドリヒの差し出す物を何でも飲み込んでしまう。ハイドリヒは大向うを唸らす政策を次々に実行した。なかでも第一に挙げられるのはヤミ取引のほぼ完全な制圧だ。ハイドリヒが強調するようにスラブ人という奴らはゲルマン民族と同じやり方では教育できない。連中を力でくじき、絶えず屈服させねばならない。今のところハイドリヒはこの二番目の方法をとって、しかも成功している」(ヨーゼフ・ゲッベルス、1942年2月15日の日記)[112]

1942年5月「皆は帝国を見くびって私の誠実な譲歩を弱さだと誤解しているのかね。もしもそんな印象を私が持ったとすれば、どれほど私が我慢強くとも、ためらうことなくこれまで以上の力で抑えつけるつもりだよ」(パリ訪問のためプラハを発つ際にプラハのジャーナリストに対して)

ヒトラーもこの状況に満足し、続いてフランスおよびベルギー総督に内定させていた。

1942年5月6日 ハイドリヒはパリを訪問。ハイドリヒはヒムラーを飛び越えて内相の座を狙っていたといわれる。

1942年5月26日 「プラハ ミュージック ウィーク 1942」の一環としてプラハのヴァルトシュタイン宮殿においてラインハルト・ハイドリッヒ出席のもと、父(Bruno Heydrich)のピアノ五重奏曲 作品5(Klavierquintett op.5)が演奏された。

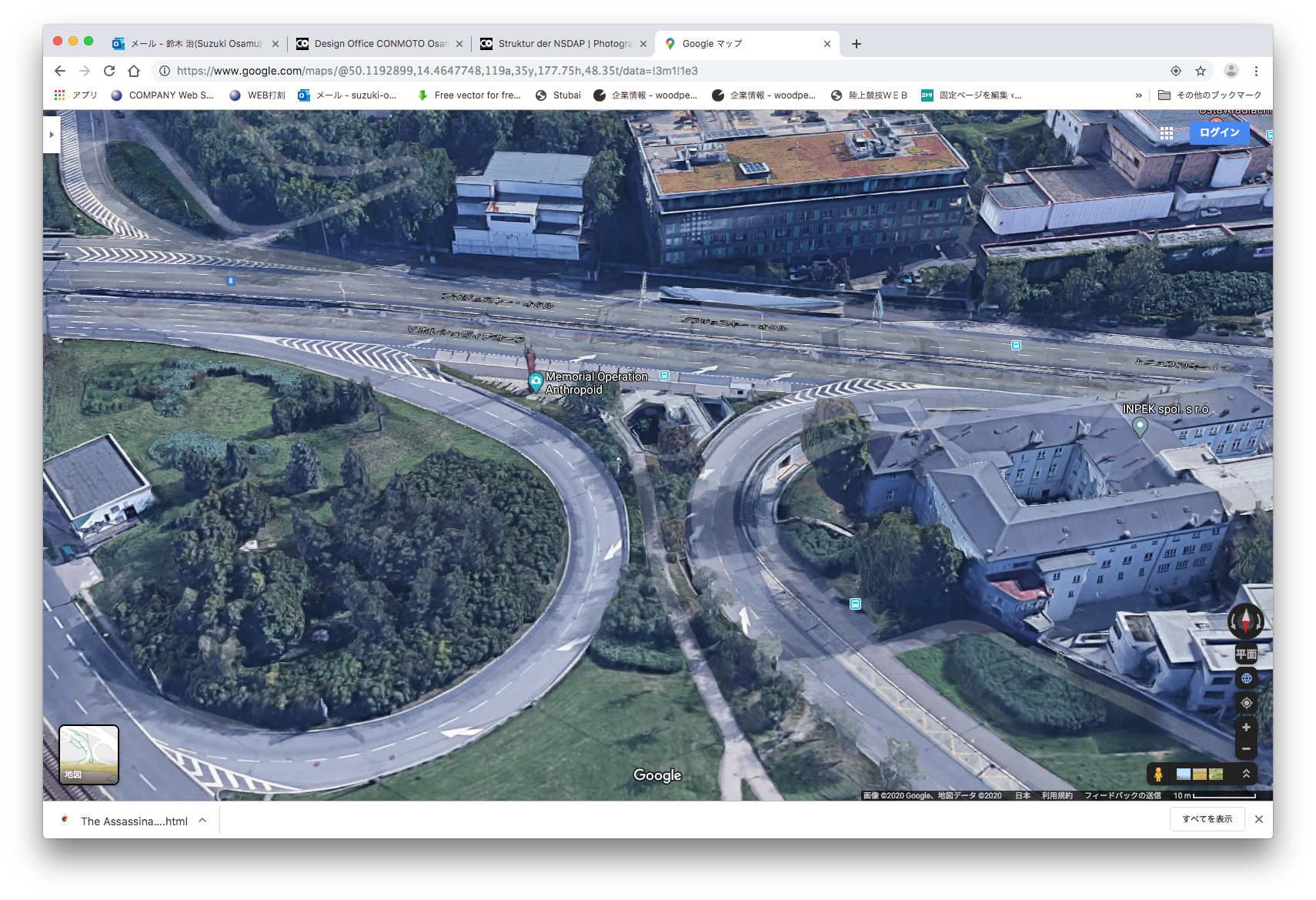

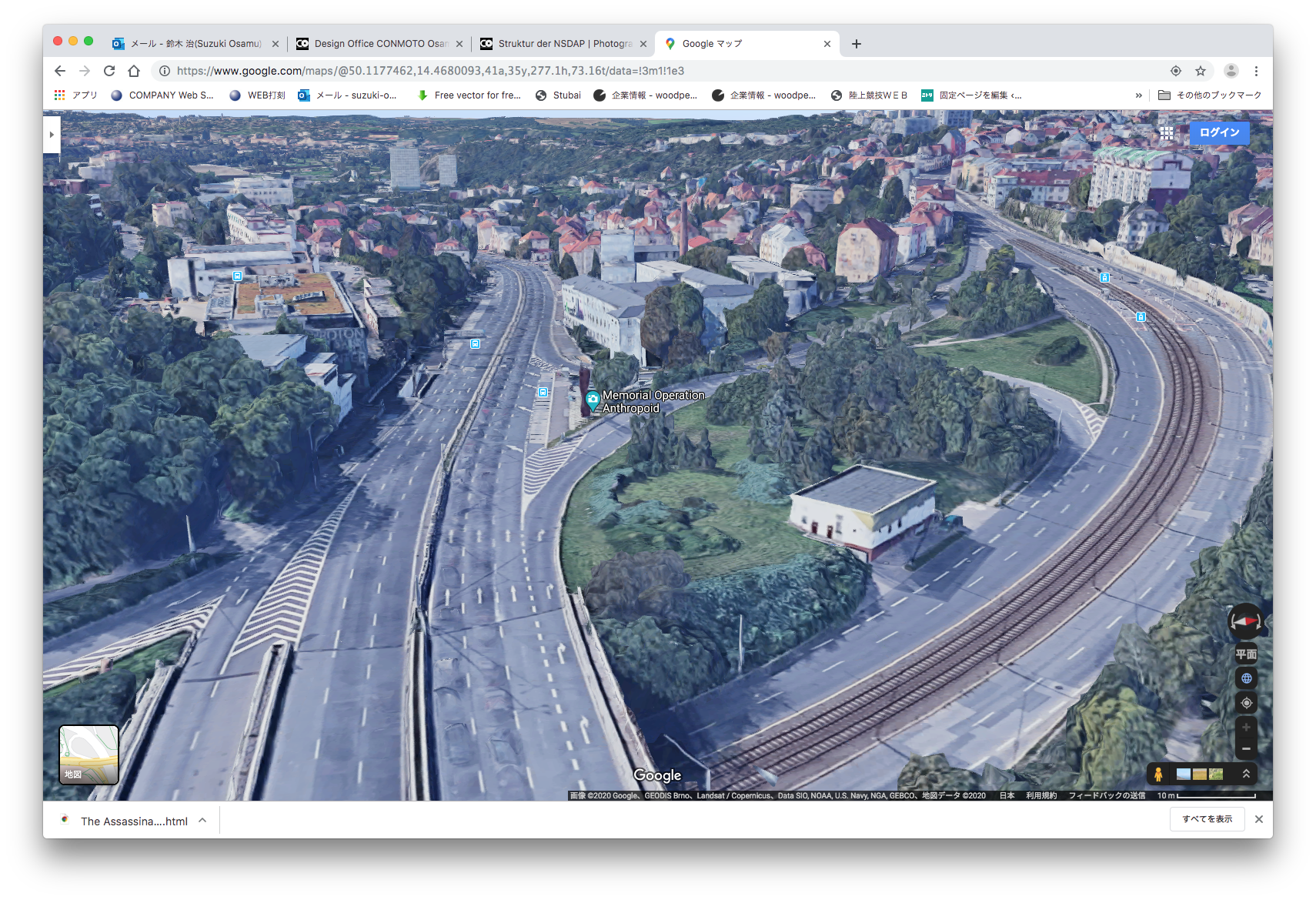

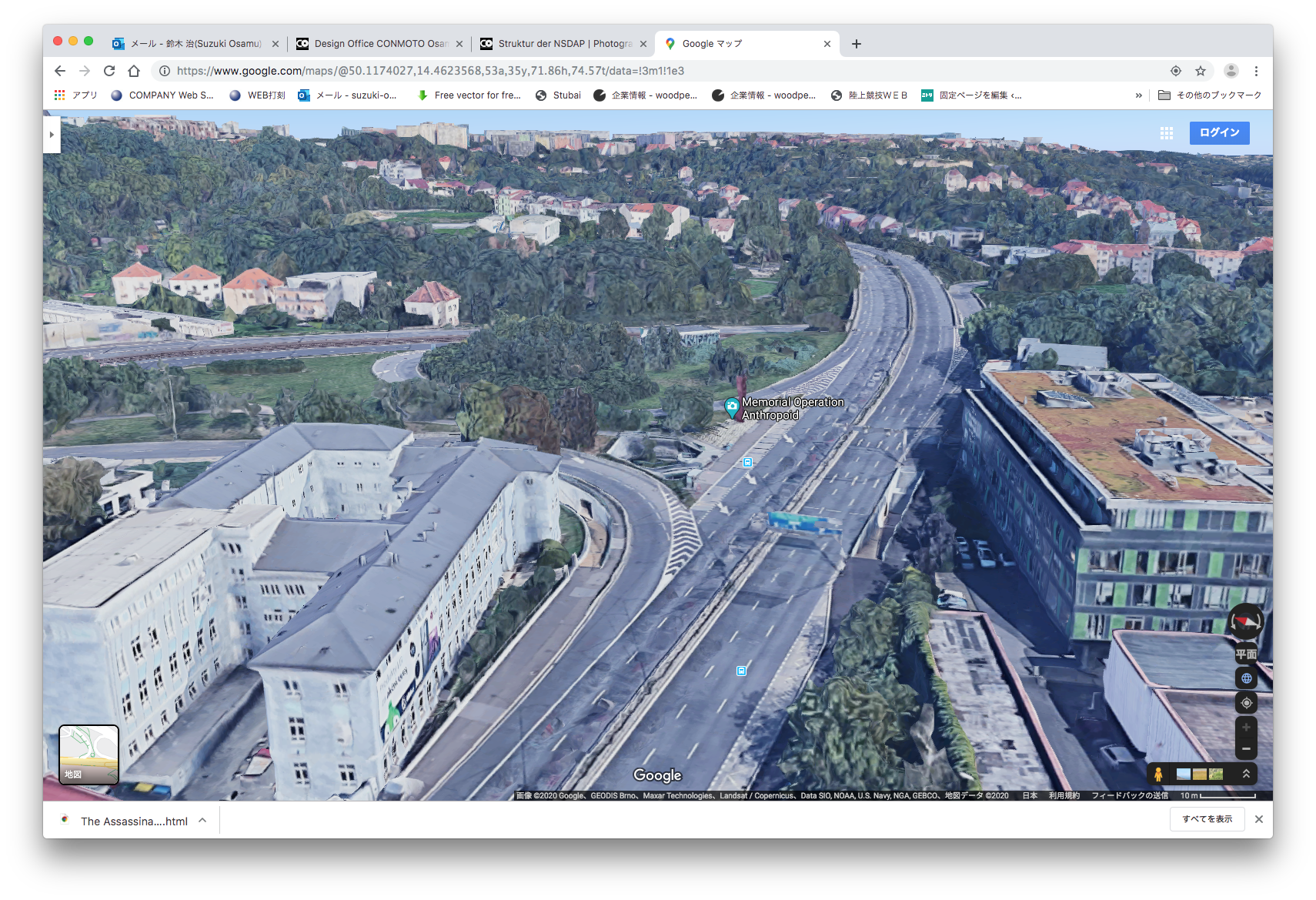

1942年5月27日 早朝から、トロヤ橋手前のホレショヴィチェ通りにあるカーブの前で、プラハ城へ出勤するハイドリヒの車両Mercedes-Benz 320Aを待ち受けた。

午前10時半頃、ハイドリヒのメルセデス・ベンツのオープンカー(やはり護衛車両をつけておらず、拳銃を携帯した運転手ヨハネス・クライン親衛隊曹長が同乗しているだけであった)がこのカーブに入り、スピードを落としたところでガブツィクが車両の前に飛び出して隠していたステンガンを出して撃とうとしたが、弾詰まりを起こしてしまった。驚いたハイドリヒはクラインに車を止めるよう命じ、思わず立ち上がった。ガブツィクは逃亡し、クラインがこれを追跡した。ハイドリヒは立ちあがった姿勢のまま一人その場に残されたが、そこにクビシュが改造手榴弾を投げつけた。ハイドリヒは爆発後すぐに車を飛び降りて、クビシュに向かってピストルを乱射して応戦したが、彼もすぐに逃亡していった。

1942年6月4日 午前4時30分頃に死去。

1942年6月9日 ベルリンにおいてヒトラー出席のもと葬儀が大々的に行われた。

「ここに死せる男に捧げるべき言葉を、私は僅かしか知らぬ。最も優れた国家社会主義者、ドイツ国家の思念のもっとも強力なる擁護者、国家のあらゆる敵に対する最も手ごわい対抗者、彼はそのすべてに数えられた。そして国家の維持と安定のために殉教者として倒れたのだ」(アドルフ・ヒトラー、1942年6月9日。ハイドリヒの国葬においての演説)[151]

次女マルテは1942年7月23日

クラウスは1943年10月24日に交通事故により夭折

1944年11月19日 SS-Obersturmführer Heinz Heydrich自殺。Deutsche Dienststelle(WASt)によるとwar cemetery of Riesenburgに埋葬された。夜に東プロイセンにある所有の印刷所へ向かう特別列車の中で拳銃自殺

![ADN-ZB-Archiv

Der Reichsführer SS Heinrich Himmler bespricht [in München] mit dem Chef der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich und dessen Mitarbeitern des bisherige Ermittlungsergebnis über den Bombenanschlag im Bürgerbräukeller in München am 8.11.1939 und legt die Grundlinien für die weitere Bearbeitung fest.

UBz: v.l.n.r.: SS-Obersturmbannführer Huber, SS-Oberführer [Arthur] Nebe, Reichsführer-SS Heinrich Himmler, SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich und SS-Oberführer [Heinrich] Müller

27.11.1939 [Herausgabedatum]](http://www.conmoto.jp/wordpress/konzentrationslager/wp-content/uploads/sites/16/cache/2020/06/Bundesarchiv_Bild_183-R98680_Besprechung_Himmler_mit_Müller_Heydrich_Nebe_Huber2/2587797898.jpg)

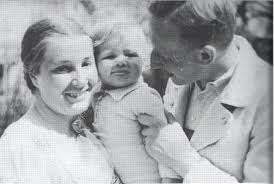

![Reinhard Heydrich [1904 - 1942], Deutscher Politiker ( NSDAP), SS-Obergruppenf¸hrer. Chef der Sicherheitspolizei und des SD (1936), stellv. Reichsprotektor von Bˆhmen und M‰hren (1941)<BR>Aufnahmedatum: um 1936<BR>Inventar-Nr.: Gm NS/2410-9835<BR>Systematik: <BR>Personen / Politiker / Deutschland / Heydrich / Familie](http://www.conmoto.jp/wordpress/konzentrationslager/wp-content/uploads/sites/16/cache/2020/06/d9zqr8g-e3b83f48-7702-47c8-aadf-374cb4bcdf6b/950702001.jpg)

Aufnahmedatum: um 1936

Inventar-Nr.: Gm NS/2410-9835

Systematik:

Personen / Politiker / Deutschland / Heydrich / Familie