アイランド・ピーク[Island Peak]

アイランド・ピークはネパール東部のヒマラヤのサガルマータ国立公園[Sagarmatha National Park]にある山です。

標高:6,160 m(20,210フィート)

プロミネンス:475 m(1,558フィート)

コーディネート:北緯27度55分21秒 東経86度56分10秒

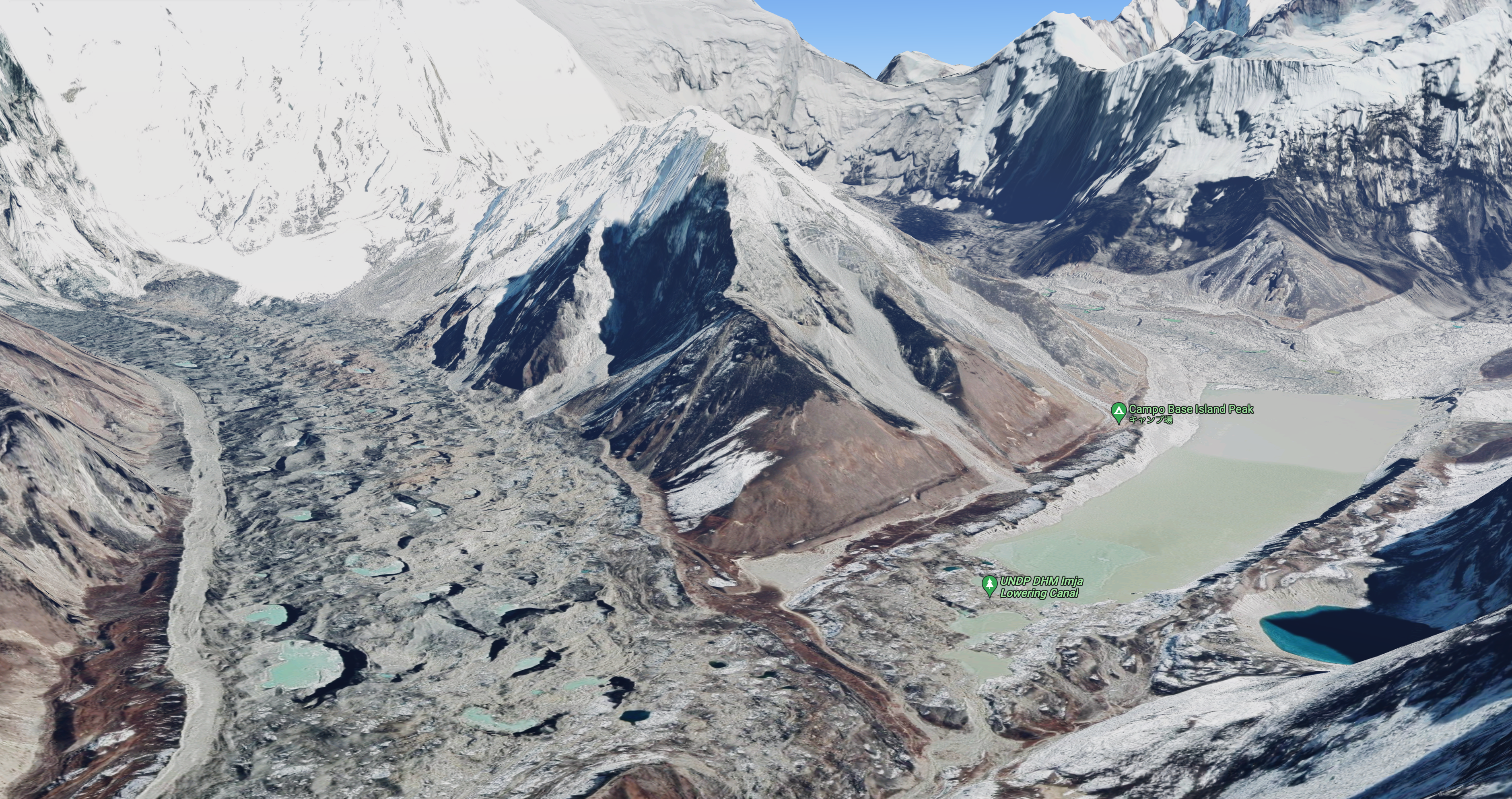

氷の砂漠周囲を囲まれていてディンボチェ[Dingboche]から見ると海に浮かぶ島のように見えるため、1951年に英国のエリック・シプトン[Eric Shipton]が率いるエベレスト山探検隊によってアイランド・ピークと名付けられました。

山頂は、実際にはLhotse Shar(8,383m)の南端から降りてくる尾根の延長にあります。

1953年、ジョン・ハント[John Hunt.]率いるエベレストへの遠征隊による訓練演習の一環としてチャールズ・エバンス[Charles Evans]、アルフレッド・グレゴリー[Alfred Gregory]、チャールズ・ワイリー[Charles Wylie]、テンジン・ノルゲイ[Tenzing Norgay]、他7人のシェルパによる南西サミットの初登頂。

1956年4月6日、アルバート・エグラー[Albert Eggler]率いるエベレストとローツェへのスイス遠征中にハンス・ルドルフ・フォン・グンテン[Hans-Rudolf Von Gunten]とギャルゼン・シェルパ[Gyalzen Sherpa]、プルバ・ロブサン・シェルパ[Phurba Lobsang Sherpa]がメインサミットに初登頂しました。

1983年にイムジャ・ツェ[Imja Tse]と改名されましたが、アイランドピークという名前は今でも口語的に使われています。

Climbing route

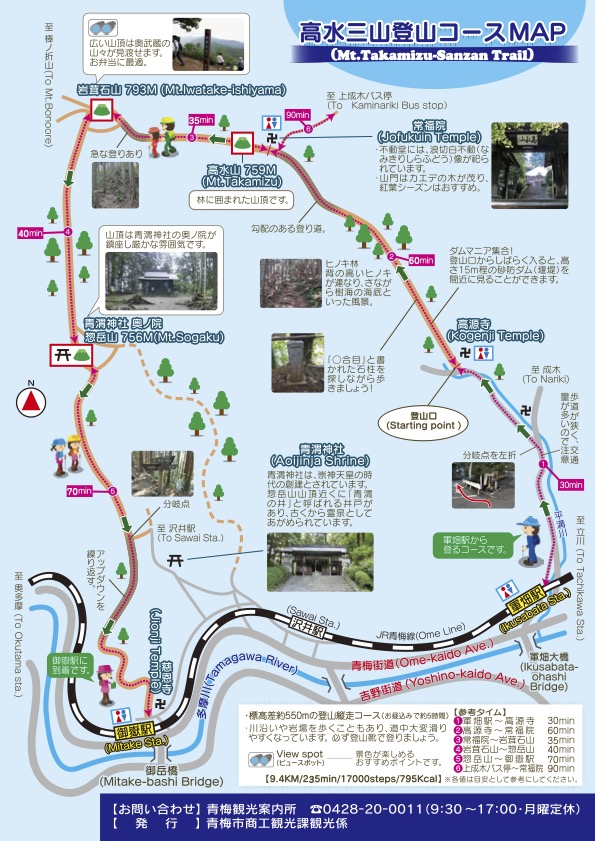

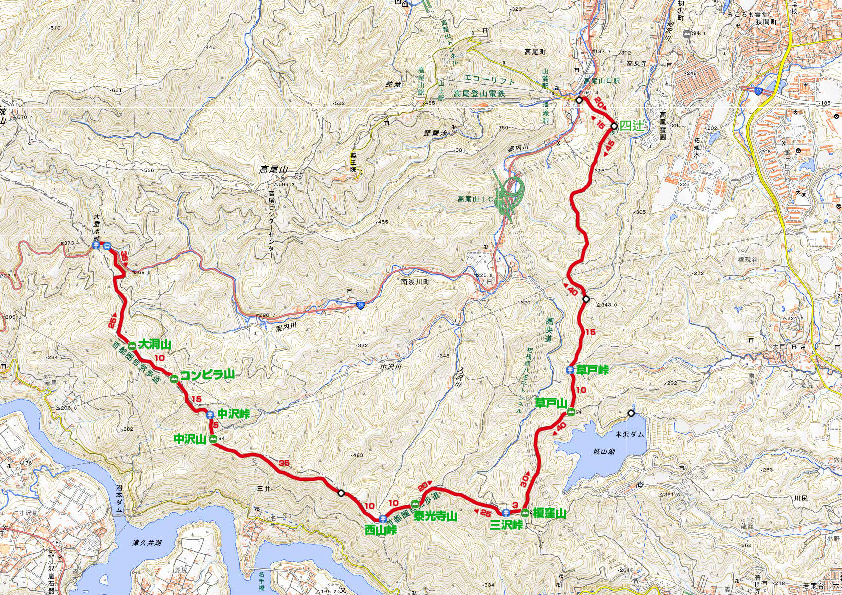

アイランド・ピークを登るのは難しいとは考えられていません。通常のルートの難易度はWS(UIAA Grade II)と評価されています。難易度が低く、アクセスしやすいため、人気のトレッキング・サミットです。したがって、それはしばしば商業遠征の標的になります。遠征隊のメンバーには、体力が良く、山での経験がほとんど必要ありません。その標高と極端な温度のために、山はより高いヒマラヤ山脈を登るためのトレーニングとしてしばしば使用されます。山は通常4月から5月と10月から11月の間に登ります。その人気のため、登山にはネパール登山協会からの有料の許可が必要です。

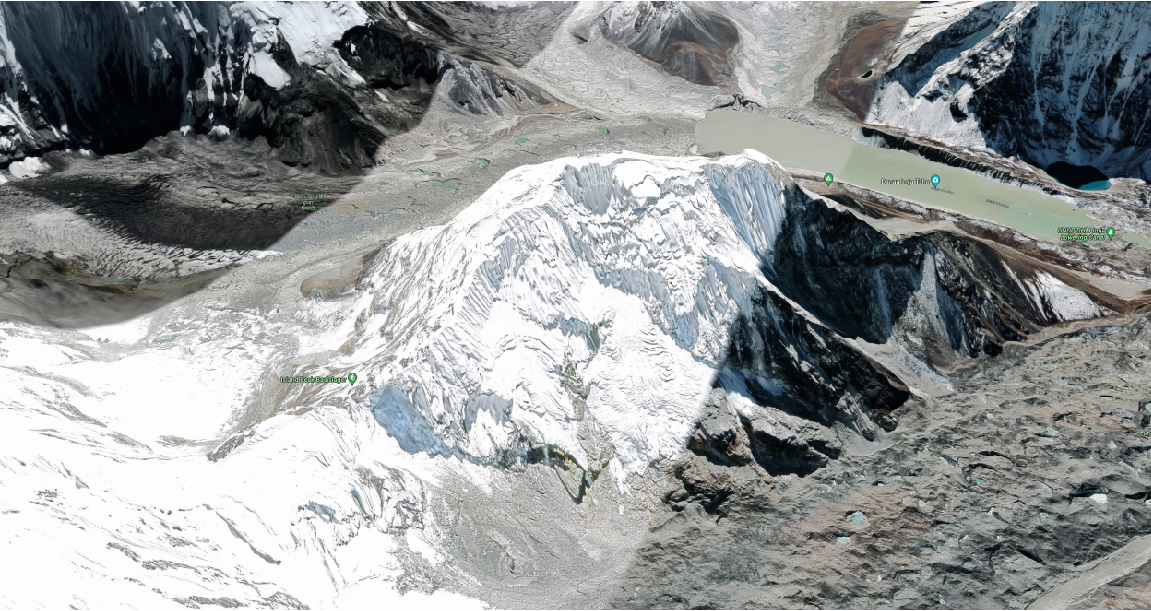

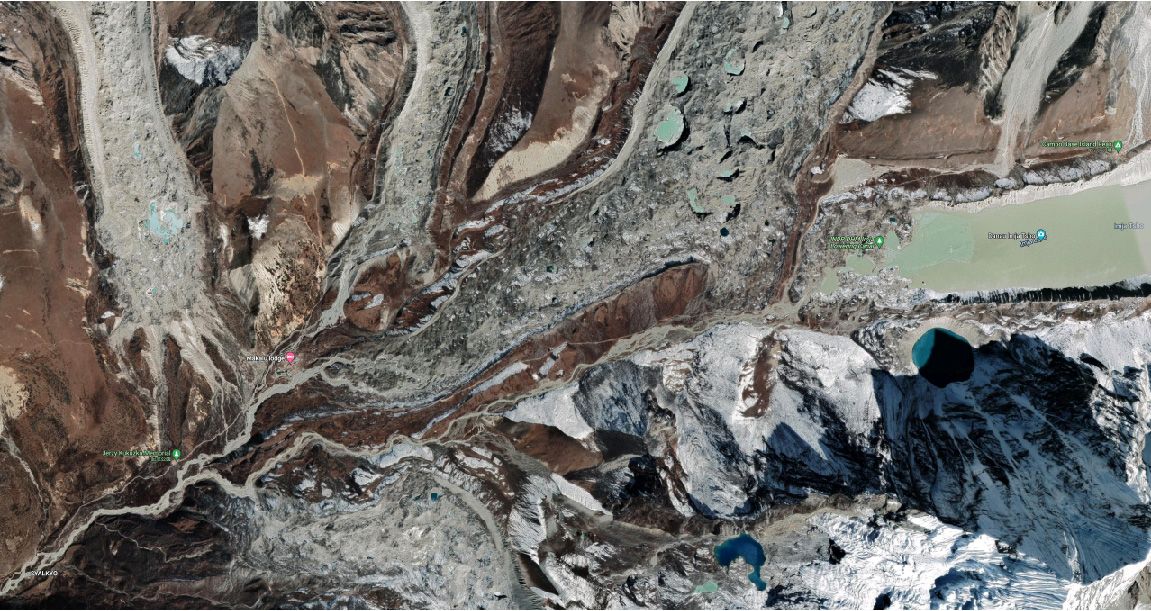

ディンボチェ(4340m)から、チュクンを経由してパレシャヤギャブ[Pareshaya Gyab] 5,087mのアイランド・ピーク・ベースキャンプにトレックしていきます。ベースキャンプは、イムジャ・ツェとイムジャ氷河[Imja Glacier]の側方モレーン(moraine、堆石、氷堆石)の間にあります。

ベースキャンプを午前2時から3時の間に出発するのと、登頂日に体力と時間を節約するために、ベースキャンプの反対側に回り込みハイ・キャンプ[High Camp](5,600m)からスタートする方法があります。水の供給と高地での睡眠に関する懸念により、ベースキャンプから開始する方が良いと考えられています。

ベースキャンプからハイキャンプまでは基本的にはハイキングです。ハイキャンプからは岩だらけの登りが続き、スクランブリングでの登りが必要となります。山の南東側にある氷河に通じています。峡谷の頂上で、氷河の旅が始まり、急な雪と氷の斜面まで進みます。※ヘッドウォールクレバス:山頂の尾根につながるヘッドウォールのにクレバスにより、チームが後退することがありました。 2009年4月、ネパール登山協会はネパール登山インストラクター協会にクレバスに階段(はしご)を設置するよう命じました。[6] 2016年の秋の登山シーズンの時点で、クレバスを横断するために高さ5メートルの固定アルミニウム製はしごが使用されています。

氷河を渡った後、高さ約100m、尾根に対して最大60度の急な傾斜があります。

この氷河の斜面には通常、管理された固定ロープが付いており、アセンダーを使用して登ることができます。次のそれほど急ではない露出した尾根は、頂上に直接つながっています。

頂上の少し前に、短く急な上り坂があります。

尾根全体には通常、頂上まで固定ロープが付いています。

ベースキャンプからキャンプ1[Camp1 5,700m]を登るルートもある。

山頂からは8000メートル峰の ローツェとマカルーがよく見えます。

エベレストは北にわずか10 kmの距離にありますが、頂上から2,300 m(7,500フィート)の高さにそびえるローツェの巨大な壁によって視界が遮られます。