【社 格】

【所在地】茨城県下妻市坂井38-1

【電 話】

【主祭神】

【相 殿】

【境内社】

【兼務社】

【御由緒】

【例祭日】

【H P】

カテゴリー: 県南・県西・鹿行エリア

土浦市/古河市/結城市/龍ケ崎市/下妻市/常総市/取手市/牛久市/つくば市/鹿嶋市/潮来市/守谷市/筑西市/坂東市/稲敷市/かすみがうら市/桜川市/神栖市/行方市/鉾田市/つくばみらい市/稲敷郡/結城郡/北相馬郡

千勝神社

常陸国一之宮 鹿島神宮

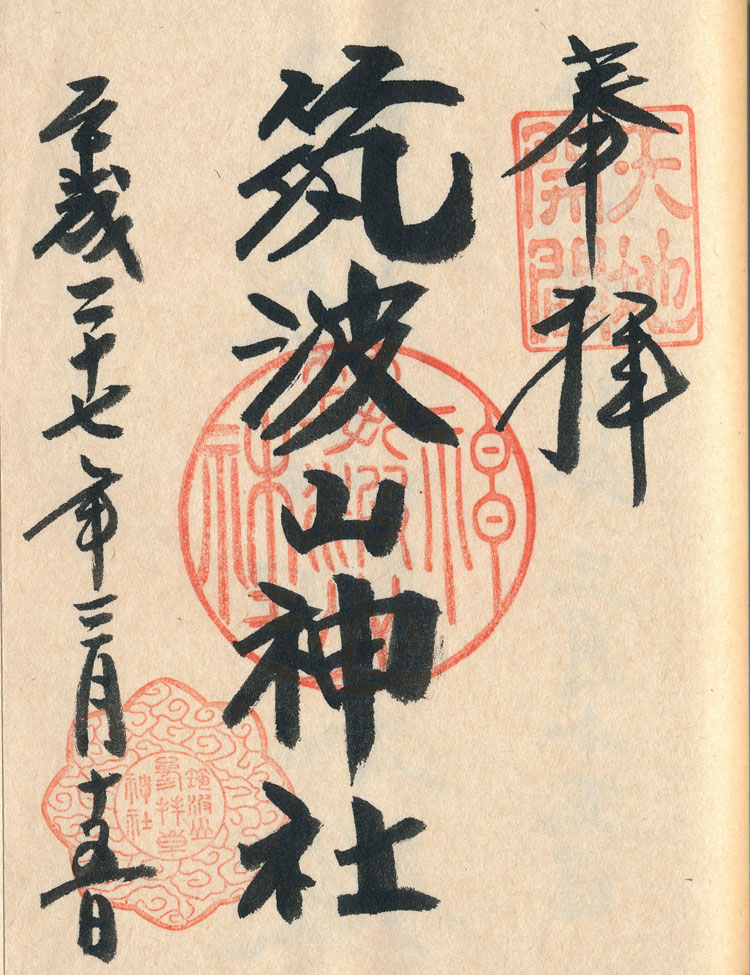

筑波山神社

【社 格】式内社(名神大1座、小1座)

旧県社

別表神社

【所在地】茨城県つくば市筑波1番地

【電 話】029-866-0502

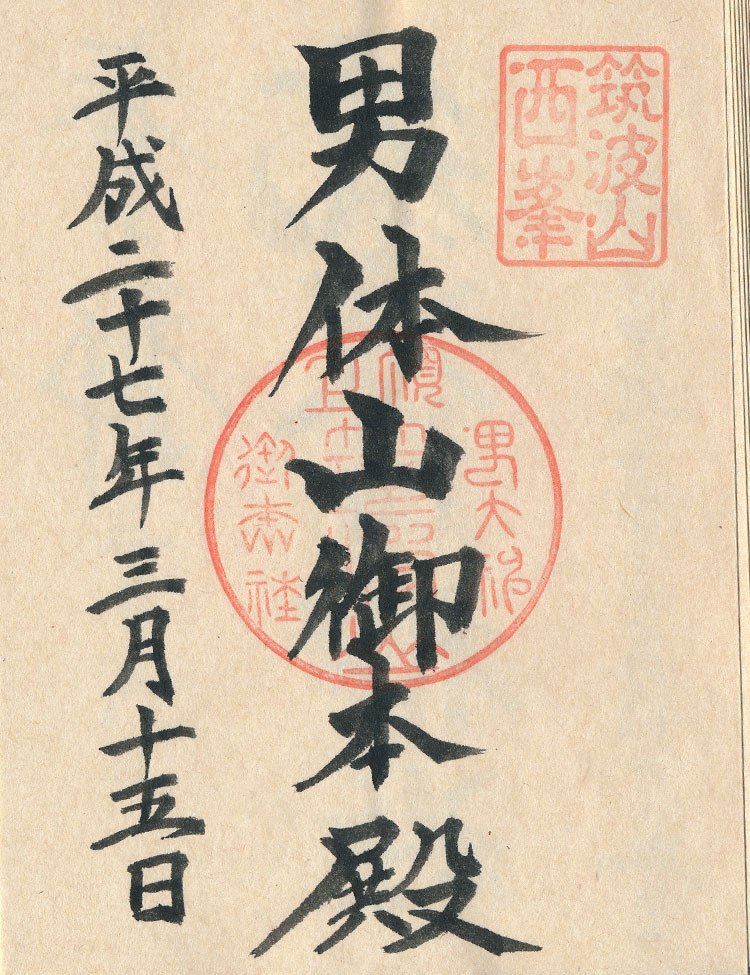

【主祭神】筑波男大神 伊弉諾尊 男体山871mに祀る

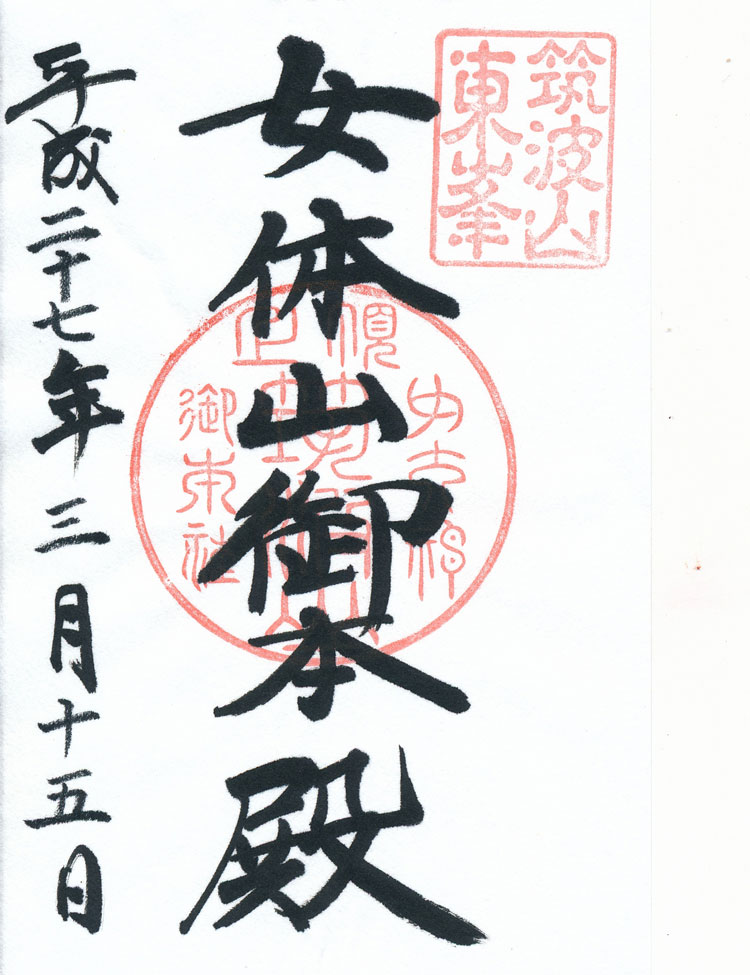

筑波女大神 伊弉冊尊 女体山877mに祀る

【摂 社】稲村神社(天照大御神)

安座常神社(素盞鳴尊)

小原木神社(月読尊)

渡神社(蛭子命)

【境内社】春日神社、日枝神社、朝日稲荷神社、厳島神社、愛宕神社など多数

【兼務社】

【御由緒】筑波山は、関東地方に人が住むようになったころから、信仰の対象として仰がれてきました。御山から受ける恵みの数々は、まさに神からの賜物でありました。その山容が二峰相並ぶため、自然に男女二柱の祖神が祀られました。

その後祖神は「いざなぎの神、いざなみの神」と日本神話で伝えることから、筑波の大神も「いざなぎ、いざなみ両神」として仰がれています。

第十代崇神天皇の御代(約二千年前)に、筑波山を中心として、筑波、新治、茨城の三国が建置されて、物部氏の一族筑波命が筑波国造に命じられ、以来筑波一族が祭政一致で筑波山神社に奉仕しました。

第十二代景行天皇の皇太子日本武尊が東征の帰途登山されたことが古記に書かれ、その御歌によって連歌岳の名が残ります。

奈良時代の『万葉集』には筑波の歌二十五首が載せられ、常陸国を代表する山として親しまれたことがわかります。延喜の式制(927年)で男神は名神大社、女神は小社に列しました。

中世以降仏教の興隆につれて筑波山にも堂塔が建ち、小田城主八田知家の末子 八郎為氏が国造の名跡を継いで神仏並立の時代が続きました。江戸時代、幕府は江戸の鬼門を護る神山として神領千五百石を献じました。幕末になって藤田小四郎等が尊王攘夷の兵を起した筑波山事件を経て明治維新となり、神仏が分離されて神社のみとなり、明治6年に県社となりました。

【例祭日】4月1日・11月1日(御座替祭)

【H P】http://www.tsukubasanjinja.jp